詩篇第2篇は、「メシアの詩篇」、また「王の即位の詩」といわれている。古代オリエント社会においては、新しい王が誕生するたびに、その支配下にある国々では反乱が起こった。新王の即位に際して、まず取り組まなければならない緊急の任務は、臣従している諸侯や諸国民の…

続きを読む

足の裏で読む聖書

-詩篇を味わう-

足の裏で読む聖書-詩篇を味わう- 2025.02.21 第1篇「いかに幸いなことか」 詩篇全体の最初を飾る、この第1篇は、「いかに幸いなことか」(1)という印象的な言葉をもって始まる。イエスが、その最初の説教を「幸いなるかな、心の貧しき者は」という祝…

続きを読む

貧しい人と虐げる者とが出会う。主はどちらの目にも光を与えておられる。

「あなたがたも聞いているとおり、『隣人を愛し、敵を憎め』と命じられている。しかし私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。あなたがたの天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない者にも雨を降ら…

続きを読む

水が顔を映すように、心は人を映す。

今日、62歳の誕生日を迎えた。還暦を過ぎ、高校時代の同窓会の案内などが来るようになる。50年近く前の同級生たちに会いたいなと思う反面、すっかり変わってしまったであろう自分自身の姿を思いつつ、あの彼も彼女も同じだろうかと想像してしまう。残念ながら、コロナ…

続きを読む

犬が自分の吐いたものに戻るように、愚か者は、自分の愚かさを繰り返す。

なんともひどい格言であると思われる方も多いだろう。何せ、喩えで、犬がその吐瀉物をまた口にするなどと表現するのだから。ペットを家族の一員として大事にする方々にとっては許し難い侮蔑の言葉であるだろうし、動物愛護協会からは、飼い犬への虐待として訴えられる案件…

続きを読む

時宜にかなって語られる言葉は、銀細工に付けられた金のりんご。

「光ったナイフは拾われる」。我が師石川洋先生が教えてくれた言葉だ。錆びたナイフは落ちていても誰も拾わない、しかし光ったナイフは必ず拾われる。かつて沖縄の離島で生活し、時としてその単調な暮らしに嫌気がさしていた私に、師は、こんな言葉を持って厳しく戒めてく…

続きを読む

死に捕えられた人を救い出さず、殺されそうになっている人を助けず、「できなかったのだ」などと言ってみても、心を調べる方は見抜いておられる。魂を見守る方はご存知だ。

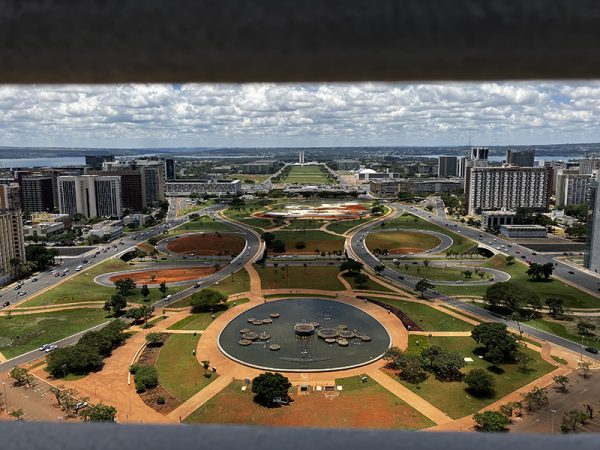

この2月から、3年ぶりに海外伝道へ出かけている。コロナのパンデミックにより、しばらく途絶えていた、台湾、ブラジルでのアシュラム集会が開催されるのだ。今、台湾でのアシュラムを終え、ブラジルへの旅の途中、ニューヨークでこれを書いている。 台湾でのアシュラム…

続きを読む

若者を歩むべき道の初めに教育せよ。年老いてもそこから逸れることがないであろう。

久しぶりに会う孫娘たちに、何か、買って行こうかと妻に相談したら、絵本の聖書がいいんじゃないかしらと言われた。てっきり、ディズニーの「アナ雪」のおもちゃか何かと思っていたのに、その答えに驚くと同時に、なんだか懐かしい思い出がよみがえってきた。 そういえば…

続きを読む

主の御手にあって王の心は水のよう。主は御旨のままにその方向を定められる。

「上善如水(じょうぜんにょすい)」。「上善は水の如し、水は善(よ)く万物に利(り)しく而(しか)して争わず、衆人の悪(にく)むところに処(かた)づきて、道に於いて幾(ちか)し」。中国の古代思想家老子の言葉です。 「最高の善は、水のようなものである。万物…

続きを読む

多くの人は自分の親切を吹聴する。だれが忠実な人を見つけられるだろうか。

私の大好きなキャロル・キングが1971年に出した名盤「つづれおり」の中に「You’ve got a friend(君の友達)」という曲がある。60年代、最初の夫ジェリー・ゴフィンと共にヒット曲を連発していたキャロルは彼と離婚し、ニューヨークから新天地ロ…

続きを読む

家と財産は先祖からの嗣業。賢い妻は主からいただくもの。

それにしても大変なことが起こった。安倍晋三元総理の狙撃事件の衝撃は、今もあちこちでハレーションを起こしている。卑劣な犯行に及んだ犯人の背景が知れるにつれて、それがただ単に政治的テロなどではなく、カルト宗教と政治の癒着の問題であり、その教団から億の単位の…

続きを読む

聞き従う前に口答えをする者 無知と恥は彼のため。

聖書は、口の慎みや舌の制御を大切なこととして語ることが多い。たとえば、新約聖書のヤコブの手紙は、「舌は、疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。わたしたちは舌で、父である主を賛美し、また、舌で、神にかたどって造られた人間を呪います」(ヤコブ3…

続きを読む

どのようなときにも、友を愛すれば 苦難のときの兄弟が生まれる。

ほんとうの友情とは何か、そんな正解のない答えを求めて、仲間と共に夜遅くまで語り合っていたころが懐かしい。気がつけば、今では、そんな青臭い議論を真剣に交わす友もいなくなった。自分の困っている時には、いつもそばににいてくれて、用が済めば、パソコンの画面をパ…

続きを読む

人は心に自分の道を考え計る、しかし、その歩みを導く者は主である。

今年も早いもので、もう5ヶ月を過ぎようとしている。長く寒かった冬のことも忘れてしまほどに、暑い日が続いている。新緑の映えるこの季節は、花も草木も生き生きとして美しい。しかし、そんな自然の輝きとは裏腹に、世界は重く暗い。ウクライナでの戦争は、いつ終わると…

続きを読む

目に光を与えるものは心をも喜ばせ、良い知らせは骨を潤す。

「古代人は目について、光が入ってくる窓としてではなくて、光を放射し、そうすることにで外部の世界を捉える明かりとみなしていた」(D,R,Aメイアー著「現代聖書註解マタイ」より)。イエスは山上の説教の中でこう言われる。「体のともし火は目である。目が澄んでい…

続きを読む

知恵は自分の家を建てるが、愚かさはその手でこれを壊す。

聖書は、いわゆる古代の文書であり、それをそのまま、今の時代に適応させることはできない。もちろん、中には頑なにそれを譲ることのできない真理とし、死守しようとする向きもあるが、特に、ジェンダーフリーが求められる現代社会にとっては、聖書は、もう時代遅れの性差…

続きを読む

神に逆らう者の腹は満たされることがない。

食べても食べても満たされない。そんな状態を餓鬼道というそうだ。仏教の死後の世界、それは、生前の行いによって、6つの道へと送られるという。天道、人道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道。その中の最後から2番目がこの餓鬼道であり、「人生において物質上の、特に食…

続きを読む

義の道にはいのちがあり、その道筋には死がない。

ビートルズのドキュメンタリー映画「ゲットバック」。1970年に公開された「レット・イット・ビー」の再編集版を、ディズニー+の配信で見ることができる。 ビートルズ解散直前の刺々しいヒリヒリした雰囲気の漂う「Let it be(なすがままに)」からなんとか…

続きを読む

偽りの天秤を主はいとい 十全なおもり石を喜ばれる。

「あなたたちは不正な物差し、秤、升を用いてはならない」(レビ19;35)。聖書は、経済的不正を厳しく戒めてきました。それは、神ご自身が、正なる方だからです。ところが、その神の民であるはずのイスラエルの歴史は、それとは真逆の不正にあふれていました。いや、…

続きを読む

人間を豊かにするのは主の祝福である。人間が苦労しても何も加えることはできない。

古今東西、人類は様々な知恵を誇ってきた。古代エプトやメソポタミアの知恵の書、中国の儒教や老荘思想。ギリシャ哲学、そしてアメリカ先住民族の口伝の数々など。それは、いつの時代にあっても人がよく生きるためには、どうすればよいのかという指針をあたえてくれる。 …

続きを読む

あなたに知恵があるなら、それはあなたのもの。不遜であるなら、その咎は独りで負うのだ。

「咳をしてもひとり」。これは、既存の形式にとらわれない自由律俳句を代表する俳人、尾崎放哉の有名な一句です。東京帝大を卒業し、大手保険会社に勤務すると言うエリートの道を進みながら、酒に溺れ、職を失い、妻とも別れ、友にも師にも不義理を尽くし、最後はひとり瀬…

続きを読む

怠け者よ、蟻のところに行って見よ。その道を見て、知恵を得よ。

小学3年生の国語の教科書に、「ありの行列」(光村書店)というお話が載っている。私たちの少学生時代だと、「ファーブル昆虫記」だったが、今の子供たちは、アメリカのウイルソンという学者の実験について、学んでいるそうだ。ファーブルは蟻の行列に、石を置いたり、箒…

続きを読む

浅はかな者は誰でも立ち寄るがよい。

箴言の言葉は時として、私たちの心に深く鋭く突き刺さってくる。この箴言9章では、知恵を7本の柱を刻んだ家から呼びかけるはしための声として喩えている。高い所から「浅はかな者」(新共同訳)、来よと、それは呼びかける。ところが、面白いことに知恵だけでなく、騒々…

続きを読む

主は、ご自分の働きのはじめに、そのみわざの最初に、わたしを得ておられた。

「箴言」はただ古代ユダヤ人の倫理、道徳、哲学の教えでもなければ、いわゆる正しい生活を送るための人生の指南書でもなく、ましてや、世渡り上手の小賢しい知恵を説くものでもありません。 そうではなく、これはまさに厳粛な神の知恵、そのものなのです。 この箴言8章…

続きを読む

真珠より貴く、どの様な財宝も比べる事はできない。

ひと頃よく、クレジットカードのコマーシャルで、最後に「プライスレス」というフレーズが語られるものがあった(今もあるのかもしれない)。どんな高級な車も、服も、食べ物も、この一枚のカードさえあれば買うことができる、けれども「プライスレス」お金では買えないも…

続きを読む

知恵は巷に呼ばわり、広場に声をあげる。雑踏の街角で呼びかけ、城門の脇の通路で語りかける。

「音もなく香(か)もなく常に天地(あめつち)は書かざる経をくりかへしつつ」(訳註「二宮翁夜話」より)。二宮尊徳翁のお歌である。私たちの子供の頃は、必ず学校の校庭の片隅に、薪を背負って本を読み歩く二宮金次郎の像があった。今では、その姿とともに、大切な教え…

続きを読む

わたしの教えを瞳のように守れ。

月に一回、理容院へ行って、髭を剃ってもらう時、「眉毛の下剃っておきましょうか?」と聞かれることがある。深く考える事もなく「はい」と答えると、本当に上手に剃刀を当て、眉の形を整えてくれる。こちらとしては、眉毛が野武士のように跳ね上がっていようが一向に構わ…

続きを読む

我が子よ、父の戒めを守れ。母の教えをおろそかにするな。

あと半年で、オリンピック開催か、というこの時、大会組織委員長の女性蔑視発言で、またもや混乱の中にある東京オリンピック。もういっその事やめてしまえばと思うのは、私だけではないだろう。それが証拠に、世論調査では、8割を超える人が、東京オリンピックの再延期、…

続きを読む

わが子よ、もし友人の保証人となって

昨年の4月から、フェイスブックを始めている。次男が、コロナで仕事がキャンセル続きになって困っていた私に、YouTube、zoom、そしてFacebookと矢継ぎ早に使うよう勧めてくれ、今では「アシュラム運動はzoomと相性がいいね」などとしたり顔で言う…

続きを読む

人の歩む道は主の御目の前にある。その道を主はすべて計っておられる。

「お天道様が見ている」。おそらく誰もが一度は耳にした言葉なのではないだろうか。どんな悪事を働いても、隠しおおせることはできない。いつか必ず、陽の光のもとに曝け出され、その報いを受けねばならない。この「お天道様」を、日本に最初にやってきた宣教師達は、神「…

続きを読む

目をまっすぐに前に注げ。あなたに対しているものにまなざしを正しく向けよ。

綱渡りの名人は、目当てを定めたら、そこから目をそらすことなく、真っ直ぐに渡るのだそうです。目線を少しでも落としたり、変えたりすると、たちまち足を滑らし、奈落の底へ落ちてしまう。名人は、どんなにバランスを崩し、体がふらついても、目線だけはしっかりと一点を…

続きを読む

主があなたの傍らにいまし、足が罠にかからないように守ってくださる。

先日テレビの情報番組を見ていたら、女優の芦田愛菜さんの座右の銘について、キャスターやコメンテーター達が話ししていた。「努力は必ず報われる。報われない努力があるとすれば、それはまだ努力とは言えない」。16歳の高校生が言う座右の銘とはとても思えない立派な言…

続きを読む

そうすれば、命の年月、生涯の日々は増し、平和が与えられるであろう。

「息ができない」と懇願するにもかかわらず、警察官によって、8分46秒頭部を強く押さえ込まれ、 その命を奪われたジョージフロイドさんの死から4ヶ月余り。今もアメリカから聞こえてくるニュースは、黒人の命が、易々と奪われていき、それに対する抗議デモが繰り返さ…

続きを読む

銀を求めるようにそれを尋ね、宝物を求めるようにそれを捜すなら

「かんじんなことは、目に見えないんだよ」(サン=テグジュペリ作「星の王子様」内藤 濯訳)。他にも「いちばんたいせつなことは、目に見えない」(河野万里子訳)など、きっと多くの方がこの言葉をどこかで聞いたことがあるでしょう。 サン=テグジュペリの「星の王子…

続きを読む

わが子よ、父の諭しに聞き従え母の教えをおろかにするな。

箴言には、9つの「父の諭し」と題されたものがある。父の諭しと母の教え。それはユダヤ人の家庭教育の原理原則であるばかりでなく、これから未知なる世界へと踏み出そうとするすべての若者に対しての教訓である。そこには、愛する子供達が道をそれず、真っ直ぐに育って欲…

続きを読む

主を畏れることは知恵の初め。無知な者は知恵をも諭しをも侮る。

先月から、会議ソフトZOOMを使って「ビジネスマンのための箴言講座」というものを始めた。お世話になっている東京の企業コンサルタントのMさんと一緒に、彼のやっている勉強会の参加者を中心に月に一度、箴言を黙想し、分かち合うという、まさにアシュラムの集会と同…

続きを読む

初めに、神は天地を創造された。

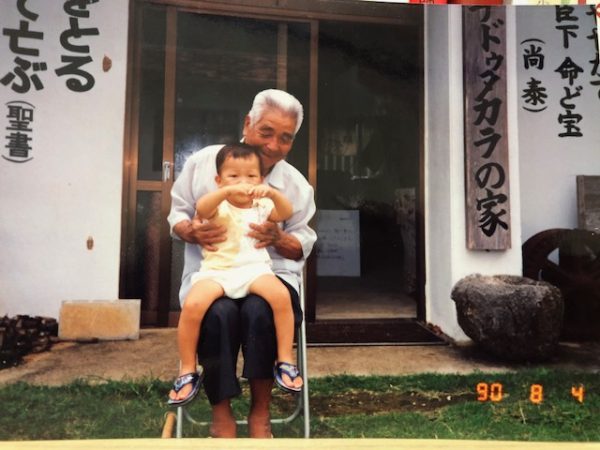

「ここもかみの みくになれば あめつち御歌を うたいかわし 岩に樹々に 空に海に たえなる御業ぞ あらわれたる」(讃美歌90番)。この讃美を聞くと、かつて伝道師時代に務めていた沖縄の「良きサマリア人伝道所」のことを思い出す。ちょうど那覇インター向かいの…

続きを読む

イエスが、「マリヤ」と言われると、彼女は振り向いて、ヘブライ語で、「ラボニ」と言った。「先生」という意味である。

Encouragement—Grace Abounds(励ましー恵みがあふれますように)こんな題のメールがアメリカのクリスチャンアシュラム連盟から届いた。 全世界に広がる新型コロナウイルス(Covid-19)の脅威の中で、遠く離れた友からの励ましの言葉…

続きを読む

夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行って住んだ。

コロナウイルスの感染の広がりは、世界を震撼させ、今や政治も、経済も、スポーツも、そして宗教さえも、恐怖と不安、そして萎縮の中に陥っている。 テレビで流される閑散としたニューヨークの街やイタリアミラノの映像を見るたびに、なんだかとてつもないことが世界で起…

続きを読む

死よ、お前の勝利はどこにあるのか

2月15日から、一週間台南を中心に、台湾を訪問してきた。行く前は、今度の新型コロナウイルスのことでずいぶんと心配したけれど、実際は日本よりもはるかに台湾の方が、厳しい対策が立てられていたように思う。到着した飛行場でも、ホテルでも、レストランでも、そして…

続きを読む

正しい人の祈りは、大きな力があり、効果をもたらします。

昨年(2019年)2月14日、私たちは、アシュラムの先達、台湾の高俊明牧師を天に見送った。あの日からはや1年が過ぎようとしている。高牧師は、1970年から89年にかけ台湾基督長老教会の総幹事として働かれ、「人権宣言」を発表し、台湾民主化運動の先頭に立ち…

続きを読む

神は光を見て、良しとされた。

2020年がいよいよ始まる。オリンピックイヤーと言われるこの年は一体どんな年になるのだろうか。今年九十五歳のなる母は、東京でのオリンピック開催が決定した時、「今度のオリンピック見るまでは死ねない」と豪語していたが、どうやら実現しそうだ。(最近では、「今…

続きを読む

イスラエルの人々は、その数を増し 海の砂のようになり 量ることも、数えることもできなくなる。

まだ沖縄にいる頃、私は「耕人塾」という学習塾を開いていた。 慣れない畑仕事で体を壊し伏していた私のことを見かねた近所の方が、自分の子供たちの勉強を教えてほしいと言ってきてくれたのだ。この申し出は、生活に困窮していた私たちにとって大変な助けとなった。最初…

続きを読む

むしろ、霊に満たされ、詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心からほめ歌いなさい。

禅問答に「放下著(ほうげじゃく)という言葉があるそうだ。一切のものを投げ捨てる、捨て去るという、その言葉の意味は深い。ある一人の修行僧が、長く厳しい修行の結果、無一物という境地に達することができた。ついてはこの後どんな修行をすれば良いかと老師に尋ねたと…

続きを読む

このように、わたしたちは揺り動かされることのない御国を受けているのですから、感謝しよう。

9月に日本列島を襲った台風15号の被害は、千葉県を中心に甚大なものだった。多くの住民が、家を壊され、また長引く停電の中で喘いでいた。私たちはただただテレビの前で、映し出される被害状況の酷さに言葉を失ってしまっている。ブルーのビニールシートを屋根にかけら…

続きを読む

お前は怒るが、それは正しいことか。

最近の、日本はなんだか様子がおかしい。高速道路を高級外車で我が物顔に運転し、前を走る車を追い回したかと思うと、今度は、堂々と道の真ん中に車を止めたかと思うと、怒鳴り散らし、挙げ句の果てに、運転手にパンチを食らわし、逃げ去っていく。その一部始終がビデオに…

続きを読む

見ないのに信じる人は幸いである。

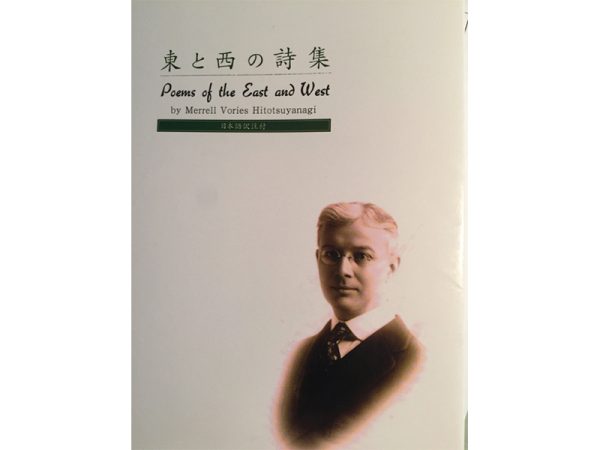

ウイリアム・メレル・ヴォーリズ。建築家として、実業家として、また教育者として、そしてなによりもキリスト教信徒伝道者として知られる彼には、もう一つ詩人としての顔がある。1960年に出版された「東と西の詩集」は、彼が若き日より書きためてきた詩を一冊の本に…

続きを読む

火の後に静かにささやく声があった。

アイヌ民族の挨拶の言葉「イランカラプテ」には、「あなたの心にそっと触れさせていただきます」という意味があるそうだ。なんとも美しい響きである。人間関係であっても国際関係であっても、相手の心に、平気で土足で踏み込むようなことは、最も嫌われることだ。「あなた…

続きを読む

いかに美しいことか 山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は。

二つ三つばかりなるちごの、急ぎてはひくる道に、いと小さきちりのありけるを目ざとに見つけて、いとをかしげなる指にとらへて、大人などに見せたる。いとうつくし。(清少納言「枕草子 うつくしきもの」より) 2、3歳ぐらいの子供が、急いではいはいしながらよってく…

続きを読む

親切な言葉は、蜜の滴り。魂に甘く、骨を癒す。

「親切な言葉は、蜜の滴り。魂に甘く、骨を癒す。」(箴言16:24)この美しい旧約聖書の知恵の言葉に対して、「待てよ、そうは言うけれど、他人の不幸は蜜の味の方が本当なのではないだろうか」などという不謹慎な思いがむくむくと湧き上がってくるのは私だけではない…

続きを読む

主はこう言われる。正義と恵みの業を行い、搾取されている者を虐げる者の手から救え。寄留の外国人、孤児、寡婦を苦しめ、虐げてはならない。

2年ほど前になるだろうか、大阪からの帰りの電車の中で、若い女性に声をかけられたことがある。何か変なことでもしたかと、一瞬ひるんだけれど、「榎本先生」と言われて安心した。親しげに声をかけて来てくれた彼女の話を聞いてびっくりした。なんと彼女は、私がブラジル…

続きを読む

私は植え、アポロは水を注いだ。しかし、成長させてくださったのは神です。

3月23日は、アメリカにいる孫娘、春の一年目の誕生日。時々、送られてくる彼女の動画に、私たち夫婦はいつも釘付けになっている。今の時代は、便利なもので、こんなに遠くに離れていても、すぐそばで、笑ったり、飲んだり食べたりする彼女の屈託のない姿を見ることはで…

続きを読む

正義を洪水のように 恵みの業を大河のように尽きることなく流れさせよ。

今年も来月から、台湾、アメリカ、ブラジルへの宣教旅行へ出かけてくる。アシュラム集会を心待ちしてくれている現地のクリスチャンたちに会うのは、本当に心地よいものだ。言葉も、環境(地球の反対側のブラジルは今真夏だ)も違うのに、同じ「イエスは主なり」、「ヤソシ…

続きを読む

「最後の7つの災いの満ちた7つの鉢を持つ7人の天使がいたが、その一人が来て、わたしに語りかけてこう言った。『ここへ来なさい。小羊の妻である花嫁を見せてあげよう』」

今年の干支は「いのしし」。「よーし今年は猪突猛進でやるしかない」などと、新年の誓いをされた方には申し訳ないが、今年の干支「亥」と「いのしし」は何の関係もないらしい。これは12ある干支をわかりやすくするために、動物を当てはめただけで、なんと中華圏では、「…

続きを読む

わたしの名によって願うことは、何でもかなえてあげよう。

フランスの昔話にこんなものがある。ある日、貧しい農夫婦のもとに女神様が現れ、「なんでもお前たちの好きな願いをかなえてあげよう。ただしそれは3つだけだよ」と言ったそうな。2人は、大喜びして、何を願おうかと一晩思案した。けれどもなかなか名案が浮かんでこない…

続きを読む

平和をつくりだす人たちはさいわいである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。

「米軍と農民」という一冊の本がある。沖縄伊江島で、米軍基地の撤去運動を忍耐強く非暴力で闘ってきた阿波根昌鴻さんが書いたたたかいの記録だ。戦後すぐに米軍は、伊江島の土地の半分以上を取り上げ、そこに米軍の演習場を造ろうとした。農民たちの土地を半ば強制的に取…

続きを読む

いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべての事について、感謝しなさい。

もう随分前になるが、石川洋先生から次のような話を聞いたことがある。先生がまだ一燈園の同人であったころ、研修で訪れたある会社でのできごとである。先生は、お客様に笑顔を向けることの大切さを話されたのだが、一人の女子社員が、手を挙げ「笑顔の大切なことはわかり…

続きを読む

マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし、必要なことはただ一つだけである。

今週もまた、あの5歳の女の子に叱られる。「どっこいしょ」の意味は何?、「どうしてみどり色の信号を青と言うの?」、「人間に右利きが多いのはなぜ?」「どうしてプールに入ると目が赤くなるの?」などなど。どうでもいいようなことだけど、ちょっと答えを聞いてみたい…

続きを読む

善い行いと施しとを忘れないでください。

7月の初め、西日本を襲った未曾有の豪雨は、200名を超える死者を出し、今も懸命の行方不明者の捜索と、猛暑の中の復旧作業が行われている。私たちのところへも、遠くアメリカ、ブラジルから、お見舞いのメールが届いている。滋賀も相当激しい雨が降り、琵琶湖の水位が…

続きを読む

まっすぐな人には闇の中にも光が昇る。

今年も6月21日から24日まで、「沖縄巡礼の旅」に行ってきた。23日の沖縄戦戦没者追悼の「慰霊の日」を挟み、今年も6名の参加者とともに、大変意義深い旅ができたと思う。 恒例の糸満市糸洲にある「第2外科壕」前での慰霊祭には、一燈園の故石川洋先生ゆかりの方…

続きを読む

狼は子羊と共に宿り、人はそれぞれ自分のぶどうの木の下、いちじくの木の下に座り、脅やかすものは何もない。

最近目にするニュースにはもううんざりだ。政治の世界も、スポーツの世界も、どこに真実があるのか、と嘆くよりもむしろ、此の期に及んでよくもまあと、呆れかえるばかりだ。しかも、それら耳目を集めるニュースのどれもに、学校教育が関わっているのだから、もうこの国の…

続きを読む

わたしは裸で母の胎を出た。裸でそこに帰ろう。主は与え、主は奪う。主の御名はほめたたえられよ。

4月25日に、妹のてる子が天に召された。私とは一つ違いの彼女だが、大勢の人に愛され、けれどもどんな長寿を全うした人よりも、その生を生き切ったと思う。愛唱歌が歌われても、牧師の感動的な話を聞いても、友人たちの心のこもったスピーチを聞いても、涙も出なかった…

続きを読む

二人はまだ 理解していなかったのである。

「やって見せ、言って聞かせて、させてみて、ほめてやらねば人は動かじ」(山本五十六語録より)言わずと知れた連合艦隊司令長官山本五十六の名言です。太平洋戦争の端緒となった真珠湾攻撃を指揮し、1943年、南太平洋ブーゲンビル上空で米軍機に撃墜され戦死した山本…

続きを読む

もし同胞が貧しく、自分で生計を立てることができないときは、寄留者ないし滞在者を助けるようにその人を助け、共に生活できるようにしなさい。

2月6日から26日まで、ブラジル、ニューヨーク、台湾のアシュラムを回ってきた。わずか1ヶ月足らずの間に、地球をほぼ一周する距離を移動したのだから、我ながら驚く。しかも3週連続で、ポルトガル語、英語、そして台湾語の礼拝で説教したのも、今思えば不思議な体験…

続きを読む

わたしを洗ってください。雪よりも白くなるように。

「降る雪のごとくに、わが内を白くし、なが旨のまにまに、練りたまえわが主よ」(聖歌295)詩編の第51篇は、7つの悔い改めの詩編と呼ばれるものの一つだ。自分の家臣ウリヤの妻バト・シェバに横恋慕し、不倫を犯すダビデ。子のできたことを知った彼は、忠臣ウリヤを…

続きを読む

見よ、どれも空しく、風を追うようなことであった。

昨年12月2日、元フォーククルセダーズのメンバーだった端田宣彦さんがパーキンソン病で亡くなった。享年72歳。端田さんは、同志社高校在学中に、父榎本保郎が開拓伝道していた京都伏見の世光教会によく来ていた。93歳になる母は、「今も教会の横の台所で、『おばち…

続きを読む

ヨハネは、預言者イザヤの言葉を用いて言った。「わたしは荒れ野で叫ぶ声である。『主の道をまっすぐにせよ』と。

2018年の干支は「戌(いぬ)」だそうだ。もちろん、それはあの「ワンワン」吠える犬のことではない。誰もが覚えやすいようにと「ネズミ、ウシ、トラ、ウサギ・・・」と動物に置き換えあらわした十二支だが、本来はそれとは全く関係なく、意味も違うという。だから、戌…

続きを読む

あなたの未来には希望があると、主は言われる。

「希望」。昨今の政治をめぐるドタバタ劇を思う時、この大切な言葉がなんだか安っぽいものに思えてしょうがない。風が吹けば膨らみ、風がやめばしぼんでしまう、そんな移ろいやすいものが果たして国の将来を決する希望なのだろうか。希望が野望に変わり、野望はついに絶望…

続きを読む

あなたたちは聞くには聞くが、決して理解せず、見るには見るが、決して認めない。

日光へ行ってきた。雨の中でも大勢の観光客が訪れ、さすが「日光を見ずして結構というなかれ」の言葉通りの場所である。念願の日光彫の小さな花台を買うことはできたが、もう一つの目的、新しくなった『日光東照宮』の『三猿』を見に行けなかったのが心残りである。 別に…

続きを読む

友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。

ギリシャの哲学者プラトンの書いた『饗宴』の中で、かつて人間は頭が2つ、手が4本、足が4本の丸い形をし、8つの手足に支えられて輪を描きながら転がっていたという話がある。ところが、だんだんと傲慢になった人間をギリシャの神々は相談し、真っ二つに裂き、頭が一つ…

続きを読む

お前はとうごまの木のことで怒るが、それは正しいことか。

朝から蝉の声がけたたましく響いている。やかましい。庭を吹き抜ける風は、熱風だ。暑すぎる。侵入してきた一匹の蚊を叩こうとしても空振りばかり。腹がたつ。冷凍庫の中の買っておいたはずのアイスが一本もない。誰だ食べたのは。一日中部屋に閉じこもり、クーラーにあた…

続きを読む

剣を取る者は皆、剣で滅びる。

この夏、2本の沖縄戦を題材にした映画が封切られた。一つは、メルギブソン監督の『ハクソーリッジ』。沖縄戦最後の激戦地、浦添の前田高地の攻防で、一人の米兵が武器を取るのを拒み、衛生兵として負傷兵たちを命がけで収容したという実話に基づいた映画だ。舞台となった…

続きを読む

老人は夢を見、若者は幻を見る

「夢 大学設立こそは小(わか)き日に新島襄に享けし夢かも」これは、桜美林大学設立者清水安三先生が、1966年の大学認可の時に詠んだ歌である。大学のチャペルのそばには、石碑が清水先生の立像とともに建てられている。滋賀県新旭町で生まれた先生は、旧制中学の時…

続きを読む

落ち着いて、静かにしていなさい。恐れることはない。

このコラムが、ホームページに掲載される頃、アメリカの原子力空母はどこの海にいるのだろう。北朝鮮のミサイルは、核実験は行われていないだろうか。似た者同士にしか思えない2人の権力者が、お互いに武器で威嚇しあい、あれよあれよという間に、東アジアは一触即発の危…

続きを読む

あなたがたは、自分の裁く裁きで裁かれ、自分の量る秤で量り与えられる。

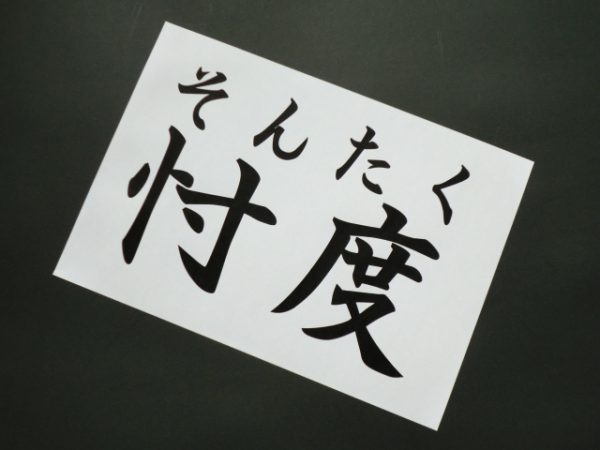

「忖度」という言葉が、ここにきて話題に上ることが多くなってきた。日常では、ほとんど使われることなどなかったこの言葉が、まだ半年も経たないというのに、今年の流行語大賞間違いなしと言われている。テレビや新聞などのメディアは、今度の不可解な小学校の土地取得と…

続きを読む

寄留者を虐待したり、圧迫したりしてはならない。あなたがたはエジプトの地で寄留者であったからである。

2月13日から3月2日まで、アメリカ、ブラジル伝道旅行へ行って来た。ニューヨークでは、マンハッタン島チェルシー地区にあるニューヨーク日米合同教会で、アシュラム集会と日曜日の礼拝の奉仕を、またブラジル、サンパウロでは、超教派のブラジルアシュラムと、ルージ…

続きを読む

一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ、

誰が一番偉いのか。それは、誰にとっても興味をそそる話題です。キリスト教の世界でも「あの牧師は、アメリカの博士号を持っているすごい先生らしい」とか、「いや、そんんなことより本当に偉いのは、ホームレス伝道をしている〇〇牧師だよ。」とか、「でも、何千人もの人…

続きを読む

ご主人様、今年もそのままにしておいてください。木の周りを掘って、肥しをやってみます。そうすれば、来年は実がなるかもしれません。

2017年が始まり、早いものでもう、半月が過ぎようとしています。私たちはこの年をどのような思いで迎え、今この場所に立っているのでしょうか。去年と変わらぬ今年。新しいことなど何一つない毎日。なんだか、人生は同じことの繰り返しのうちに、あっという間に終わっ…

続きを読む

ハレルヤ。新しい歌を主に向かって歌え。

「一年の計は元旦にあり」新しい年を迎えるにあたり、大晦日の除夜の鐘の音を聞きながら、心静かに、これから始まる一年の計画を、心に思い描く。私たちは、なんとなくこの言葉の意味をそんなものとして思い込んでいるのかもしれません。けれども、新しい年の計画を、その…

続きを読む

イエスが、「水がめに水をいっぱい入れなさい」と言われると、召使いたちは、かめの縁まで水を満たした。

「村祭りの酒」という寓話があるそうだ。村の広場に設えられた大きな樽に、酒を注ぎ、祭りの当日飲んで祝おうと、村人たちは、それぞれの家から酒を持ち寄った。ところが当日、その樽から汲んで飲んだ酒は、ただの水だったというのだ。「自分一人水を入れてもわからないだ…

続きを読む

いと高きところには栄光、神にあれ。地には平和、御心に適う人にあれ

この時期になると、どこもかしこもイルミネーションの煌びやかな光がさんざめく。冬の暗い夜空には、イルミネーションの光がよく似合う。ところで、このイルミネーションの由来をご存知だろうか。なんとそれは、宗教改革者マルティンルターにあるというのだから驚きだ。「…

続きを読む

思い煩いは、何もかも神のお任せしなさい。神があなたがたのことを心にかけてくださるからです。

最近、耳から離れない歌がある。私は牧師だから、何にか賛美歌でもと言いたいところだが、残念ながらそうではない。実はそれはレキシという一風変わった名前の歌手が歌う「一休さんに相談だ」という曲だ。きっと「レキシ」と言ってもこのホームページを見られる方は、知ら…

続きを読む

このように空や地の模様を見分けることは知っているのに、どうして今の時を見分けることを知らないのか。

今年も随分と暑い夏でした。でしたというより、まだまだ続く残暑の中、「いつになれば、この暑さも終わるのだろうか」と、滴り落ちる汗を拭きながらため息まじりに呟いてみました。けれども巷の天気予報は、もう次の興味に移っています。「女心と秋の空」とは、大変差別的…

続きを読む

この人のしたことも記念として語り伝えられるだろう。

先日、久しぶりに沖縄へ行ってきました。飛行場から乗った「ゆいレール」の中は、たくさんの観光客でいっぱいでした。車窓の景色を眺めながら、なんとはなしに、聞こえてくる2人の女子の会話。どうやら、前に来た沖縄の美味しいお店の話をしているようです。すると、一人…

続きを読む

暑い夏の始まる季節には、美味しい冷やし中華でも食べたくなってきます。のどごしに、勢い良く音を立て、辺り構わず汁を飛ばし頬張る麺。味の馴染んだ錦糸卵と、きゅうりにハムを掻き込んで、最後に、皿にへばりついたカラシの残りを丁寧に汁にとかして、胃袋へと流し込む…

続きを読む